深遊探訪・早春を廻る TRAIN SUITE 四季島

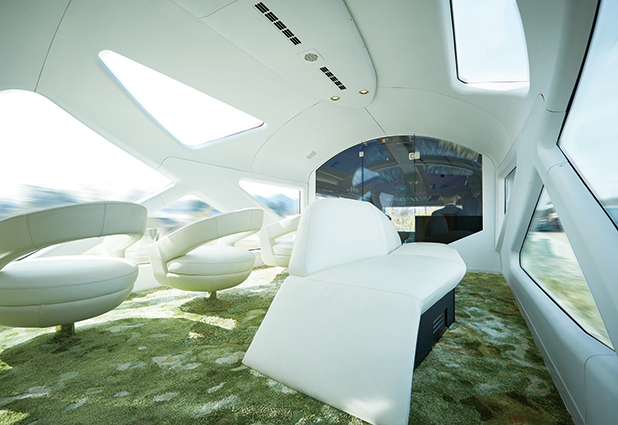

岩手の和漆をあしらった装飾や仙台箪笥をイメージしたクローゼットなど和の美意識が光るしつらえと、未来を感じさせるモダンなデザインを融合させた「トランスイー...

草津温泉、感謝の意と定着願い「合同入社式」実施

草津温泉(群馬県草津町)で働いてもらうことに感謝するとともに、交流を促進することで定着を図ろうと、合同入社式が3月中旬、町内のホテルで開かれた=写真。昨年初めて実施。

入社式は町や観光協会、旅館協同組合など6団体が主催。昨年7月から働き始めた人が対象で、外国人を含む99人が出席した。「年齢は18~43歳と幅広いが、10~20代の新卒世代がほとんど」と観光協会。

出席者の多くは旅館・ホテルで働くという。99人のうち37人が外国人で、もっとも多いのはネパールの18人。その他、ベトナムやミャンマー、台湾、韓国、中国などから働きに来ている。

草津温泉、感謝の意と定着願い「合同入社式」実施は観光経済新聞で公開された投稿です。

- 2018-05-02 08:01:27

サクランボ狩りシーズンが開幕 山形県彦根市

サクランボの生産量が日本一で、人気ブランド品種「佐藤錦」の発祥地である山形県東根市で20日、「果樹大国・さくらんぼ果樹園」のオープニングセレモニーが行われた。市内各地の果樹園でサクランボ狩りの観光シーズンが幕を開けた。温室栽培の10カ所のうち4カ所がオープンした。

東根市観光物産協会(齊藤文四郎会長)が主催するセレモニーに、土田正剛・東根市長、加藤信明・市議会議長、佐藤泰幸・県観光文化スポーツ部観光立県推進課長、青木篤・東根温泉協同組合理事長をはじめ、観光・商工関係者が出席。

あいさつした土田市長は「サクランボのシーズン到来は、市民が一番輝く時期。東根のサクランボが『地理的表示保護制度(GI)』に認証されて2年、真価が問われる年となる。ブランド力を発揮し誘客に結びつけていこう」と呼びかけた。

出席者は地元の幼稚園児らとともにハウス内の真っ赤に色付いたサクランボ狩りを堪能した。

6月3日には1万2千人が参加する「さくらんぼマラソン大会」を開催。露地物のサクランボ狩りは、6月10日ごろから7月上旬まで楽しめる。

サクランボ狩りシーズンが開幕 山形県彦根市は観光経済新聞で公開された投稿です。

- 2018-05-01 07:01:23

「観光地・箱根」拡大へ 箱根町観光協会、箱根DMOを設立

箱根町観光協会は1日、箱根の観光地経営を担う組織「箱根DMO」を設立した=写真。設立に際し、協会の名称も箱根DMOに変更。官民一体で「観光地―箱根」の拡大、発展を目指す。

箱根DMOは、協会職員のほか、箱根町職員、旅行会社出向者(JTB、リクルートライフスタイル、楽天)で構成。「観光地そのものを経営する」という視点のもと、リサーチやマーケティング、広報・宣伝、海外営業(インバウンド)などの業務に取り組む。また、KPIとして、旅行消費額や延べ宿泊者数、来訪者満足度、リピーター率などの指標を設定し、継続的な測定、年次目標の設定を行う。

箱根DMO誘客宣伝委員会委員長の太田明宏氏は「2015年の大涌谷の火山活動から官民一体の体制が薄れてきた。箱根のエリアごとの考え方をまとめ、枠組みで一つにする組織が必要となった。箱根を一つにして、組織的に動きたい」と意気込みを語る。

「観光地・箱根」拡大へ 箱根町観光協会、箱根DMOを設立は観光経済新聞で公開された投稿です。

- 2018-04-30 06:01:14

【データ】岩手県の2017年1~6月教育旅行・外国人観光客

教育旅行客、2010年度比で校数18.8%増加

岩手県商工労働観光部観光課が発表した「いわての観光統計」(教育旅行客・外国人観光客の入り込み動向、平成29年1月~6月、暫定値)によると、同県への同期の教育旅行客数は、学校数が延べ1942校、児童生徒数が13万2810人回だった。学校数は前年同期比269校増加(16・1%増)、児童生徒数は同12万42人回増加(10・0%増)した。

東日本大震災前との比較では、学校数は平成22年度比で308校増加(18・8%増)、児童生徒数は同3834人回増加(3・0%増)となった。

校種別入り込み割合は、中学校が64・0%、小学校が21・0%、高等学校が9・8%。

発地別入り込み割合は、東北地方が46・9%、北海道地方が36・4%、関東地方が13・9%となっている。

中学校は北海道(571校、4万8082人回)と宮城県(203校、1万6618人回)、小学校は岩手県(321校、1万2846人回)と宮城県(150校、8696人回)、高等学校は岩手県(73校、3064人回)と東京都(18校、2808人回)からの教育旅行が校数、人数とも多い。

入り込みを市町村別で見ると、盛岡市(630校、2万9430人回)と平泉町(476校、3万6298人回)が多く、沿岸部では大船渡市(61校、2223人回)が校数、人数ともに最多となっている。

外国人観光客、震災前から倍増 台湾が約半数

岩手県商工労働観光部観光課が発表した「いわての観光統計」(教育旅行客・外国人観光客の入り込み動向、平成29年1月~6月、暫定値)によると、同県への同期の教育旅行客数は、学校数が延べ1942校、児童生徒数が13万2810人回だった。学校数は前年同期比269校増加(16・1%増)、児童生徒数は同12万42人回増加(10・0%増)した。

東日本大震災前との比較では、学校数は平成22年度比で308校増加(18・8%増)、児童生徒数は同3834人回増加(3・0%増)となった。

校種別入り込み割合は、中学校が64・0%、小学校が21・0%、高等学校が9・8%。

発地別入り込み割合は、東北地方が46・9%、北海道地方が36・4%、関東地方が13・9%となっている。

中学校は北海道(571校、4万8082人回)と宮城県(203校、1万6618人回)、小学校は岩手県(321校、1万2846人回)と宮城県(150校、8696人回)、高等学校は岩手県(73校、3064人回)と東京都(18校、2808人回)からの教育旅行が校数、人数とも多い。

入り込みを市町村別で見ると、盛岡市(630校、2万9430人回)と平泉町(476校、3万6298人回)が多く、沿岸部では大船渡市(61校、2223人回)が校数、人数ともに最多となっている。

https://www.kankokeizai.com/image/2018pdf/20180421_04.pdf

【データ】岩手県の2017年1~6月教育旅行・外国人観光客は観光経済新聞で公開された投稿です。

- 2018-04-29 05:01:19

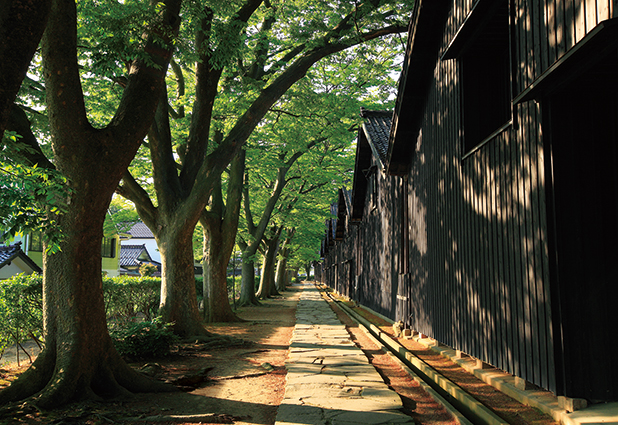

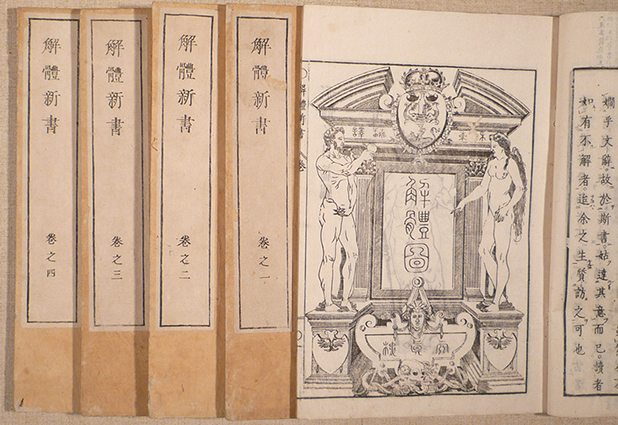

【データ】「地場産業・伝統産業品への意識についての調査」 JTB総合研究所 調べ

外国人が日常生活に日本の伝統産業品を上手に取り込み、その結果、各地域では伝統の技術を生かしつつ現代の志向に合った商品もつくられるようになった。日本人にとっても日本の伝統産業品を見直すきっかけになっている。一方、工場や工房などで職人との交流やものづくりの現場を見学できるイベント「オープンファクトリー」も広がりつつある。こういった動きを踏まえJTB総合研究所は、「地場産業・伝統産業品への意識についての調査」をまとめた。

調査対象は、過去1年以内に1回以上、国内旅行へ出かけた経験がある、全国に居住する20~79歳の男女(地場産業・伝統産業品に全く関心がない人は除く、スクリーニング1万人、本調査1595人)。インターネットアンケートで1月10~17日に実施した。

購入経験

日常の生活の中で人々は、地場産業・伝統産業品とどの程度関わり合いを持っているのか。購入経験については全体で「意識して購入したことがある」人は25・3%、「意識しないで購入したことがある」が20・4%となり、約半数が購入経験があるという結果となった。男女ではほとんど違いは見られなかったが、年代別ではやはり年齢が上になるほど経験率は上がり、特に「意識して」購入した人の割合が高くなる結果となった。

今後、地場産業や伝統産業とどう関わっていきたいのか意向を聞いてみたところ、44・5%が「関わりたくない・特にない」と答えている一方、残りの55・5%が何らかの関わりを持ちたいと答えている。その具体的な関わりの内容は、全体で「購入したい(43・7%)」「製品について知識を得たい(23・7%)」「自分で製作体験をしたい(16・3%)」が上位となった=図1。「自分で製作体験をしたい」は特に、20代、30代、40代の女性の意向が高い結果となった。「直接、支援活動をしたい」「関わる仕事がしたい」など地場産業・伝統産業と強いつながりを持ちたい割合(コア層)は男女とも20代、30代で高くなった。

最も購入したもの

調査対象者に、過去2、3年以内に購入した地場産業・伝統産業品について聞いた。最も多く購入していたものは上位から「焼き物・陶磁器」「食器・ガラス製品」「刃物」だった。性・年代別にみると、40~50代の男性では「焼き物・陶磁器」、60~70代の男性では「刃物」「木工品」、60~70代の女性は「織物、着物、布製品」の購入の割合が高い。購入したものの中で最も高かった品物の単価で3万円以上の割合が多かった製品は「着物・布製品」「ファッション雑貨(鞄や財布など)」「漆器」だった。特に「着物・布製品」では10万円以上の割合が27・3%、「ファッション雑貨」では12・0%あった。これらは主に和装に関わる品物と推測できる。性年齢別で3万円以上の購入が最も多いのは、60~70代の女性だが、2番目は20~30代の男性、次が60~70代の男性となった。

特産品のイメージ

では普段人々は地場産業・伝統産業品にどのようなイメージを抱いているのだろうか。最も多い回答は、複数回答では、「日本の地域に伝わる生活・伝統文化に触れられる(60・7%)」「長く使えそう(53・2%)」「持つことで生活に深みが出る、豊かな気持ちになれる(50・3%)」だった=図2。単一回答では「日本の地域に伝わる生活・伝統文化に触れられる(24・2%)」「持つことで生活に深みが出る、豊かな気持ちになれる(19・6%)」が上位となり、地場産業品・伝統産業品の良さは、合理的、機能的な理由より、心の豊かさにつながるものだと考えている人が多いことが分かる。その一方で、ここ2~3年地場産業品・伝統産業品は購入していないという人に、価格以外に該当する理由を聞いたところ、20代は「使い方や楽しみが分からない」が多く、60代、70代は「既に持っている」が最も多い。

好きなデザイン

地場産業・伝統産業品の好きなデザインを聞いたところ、全体では「昔からの伝統を忠実に守っているもの」が36・1%、「伝統の技は残しつつも、新しいデザインや使い方をしているもの」が63・9%と、伝統を維持しながらも時代感覚に合ったもののニーズが高い結果が出ているが、どちらかというと、男性の方が伝統に忠実であるものを好む傾向が見られ、特に20代男性は約半数の50・4%となっている。また興味をひかれる製品としては「特に人気や話題ではないが、自分自身で探しあてたもの(33・7%)」が最も多く、「国内で評価され、人気、話題となっているもの(25・2%)」と続くが、20代男女は、「自分で探しあてたもの」よりも「国内で評価され、人気、話題のもの」にひかれる傾向が高く、また、全体では6・5%だった「海外で評価されているもの、人気や話題が逆輸入されているもの」が、20代男性17・4%、30代男性14・9%、20代女性13・7%と周囲で話題になっていることが影響している結果となった=表1。また、「無名だがベテランの職人の技術がつまったもの」は60代、70代男女で高い結果となった。

高額だった製品

過去2~3年以内の地場産業・伝統産業品の購入者に、最も高額だった製品を購入した場所を聞いたところ、生産地(生産者や生産地のウェブサイトを含む)が53・1%と半数を超え、都市部は33・4%、ウェブサイト・カタログ販売は11・3%だった。具体的には、「生産地の工房や工場、直販店(24・8%)」が最も多く、「生産地の土産物屋、駅など(13・4%)」「都市部の百貨店(12・5%)」と続いた=表2。性年齢別の特徴としては、20代、30代男性は生産地での購入が65・5%と高く、特に「生産地の工房や工場や直販店(31・4%)」「生産者や生産地のウェブサイト(12・2%)」が他の層より高い。一方、ショッピングサイトは2・3%に留まっている。図1を見ると、「製品の背景について知識を得たい」は20代、70代の男性に高い傾向だが、若い男性はそのために「生産地の工房や工場、直販店」「生産者や生産地のウェブサイト」と生産地につながる手段を選択していると考えられる。一方、70代男性は「都市部の百貨店(14・9%)」「カタログ販売(8・2%)」が他の層より高い傾向となった。また20代、30代女性は他より都市部での購入が多く「おしゃれな雑貨店やセレクトショップ(17・2%)」が特に多い。

製品別の購入場所で生産地が最も多かったものは「焼き物・陶磁器(67・6%)」で、「生産地の工房・工場、直販店(34・7%)」「生産地で開催されたイベント(22・7%)」が多く、現地で見て触れて買う、また陶器市のようなイベントが購入機会になっていると考えられる=表3。また「漆器」も生産地の購入が多く、「生産地の工房や工場、直販店」は31・4%あった。一方、「ファッション雑貨」は「お洒落な雑貨店やセレクトショップ(13・5%)」「ショッピングサイト(19・5%)」での購入が多く、「刃物」は全体的には都心部での購入が他の製品より多く、また「生産者や生産地のサイト(10・0%)」「ショッピングサイト(17・1%)」とウェブサイトからの購入が多い。

生産地との関わりについては全体の47・2%が「生産地で歴史や技術の背景を聞き、見学したい」と答えているが、20代、30代女性は35・9%と他世代より低い傾向となっている。

製作体験の意向

地場産業・伝統産業品の製作体験の意向について、旅行先か自宅近くかに分けて聞いた。全体の81・6%が体験意向があり、69・7%が「旅行先で体験してみたい」、25・3%が「自宅近くで体験してみたい」と答えた=図3。「半日程度でつくれるものがあれば体験してみたい」は「旅行先で体験してみたい」人の72・9%、「自宅の近くで体験してみたい」の69・7%となった。ものづくりの体験は多くの人が、半日程度でと考えていることが分かる。「1日じっくり時間をかけてつくってみたい」は自宅近くの体験希望者の31・0%、旅行先の体験希望者の18・3%。1泊2日以上、あるいは何回か通う意向は旅行先での体験希望者は10%未満にまで減少した。性年代別ではどちらかというと男性の方が時間をかけて製作したいという傾向が見られた。また他世代より製作体験意向の強かった20~30代女性は特に半日程度の体験意向が高い。

まとめ

同調査で、「地場産業・伝統産業品」に対する日本人の考え方には、性別や年代によって差があることが分かった。その中で意外にも特に20~30代の男性の関心が高いということが明らかになった。彼らは、製品の購入単価が高いだけでなく、購入場所も生産地が多く、地場産業や伝統産業品を支援したいという気持ちも強い。一方で20代女性は、半日程度で製作体験をしたい、購入場所も他世代に比べて都市部が多くなっており、都市部のセレクトショップには行っているが、20代男性より産業そのものへの興味や関心が軽い結果となった。現在は、高付加価値なものや新しいデザインの商品が増えていて、日本の地場産業、伝統産業品も現代のニーズに合った取り組みへと進化している。こういった動きが、若い人々にとって、地場産業・伝統産業を面白くするのかもしれない。一方で40~50代の関心が低いのは、子育て世代であることやバブル世代で海外ブランドが身近で進化を始める前の地場産業へのイメージが影響している世代なのではないかと推察される。また、全体として地場産業・伝統産業品は、「長く使えそう」などの実用性より、「持つことで生活に深みが出る」など「心の豊かさ」につながるものだと考えている人が多いことが分かった。

しかしながら、性・年齢別の傾向で表れたように、地場産業・伝統産業品についての関心の度合いには「高い人(コア層)、軽い人(ライト層)」がいる。生産地側においては、多くの人に認知を広げるようなイベントでライト層向けに知名度を上げる取り組みも大事だが、一定以上に広がると核となるファンが離反する懸念がある。コアなファンが離れていかないよう普段から製品の良さや製作技術、歴史的背景を伝えるような継続的なマーケティングも必要だ。

https://www.kankokeizai.com/image/2018pdf/20180421_06.pdf

【データ】「地場産業・伝統産業品への意識についての調査」 JTB総合研究所 調べは観光経済新聞で公開された投稿です。

- 2018-04-28 04:01:26

室蘭市・室蘭商工会議所・室蘭観光協会、24時間滞在型フォトコンテスト「撮りフェス in 室蘭」を7月7・8日に開催

室蘭市・室蘭商工会議所・室蘭観光協会は、24時間滞在型フォトコンテスト「撮りフェス in 室蘭」を7月7・8日に開催する。

撮りフェス in 室蘭実行委員会・室蘭市・室蘭商工会議所・室蘭観光協会は、行政と市民が一丸となって室蘭の町全体を被写体として全面開放する、写真愛好家に大人気のイベント”24時間滞在型フォトコンテスト『撮りフェス in 室蘭 2018』”を、2018年7月7日(土)〜8日(日)に開催します。

室蘭は、その名の語源の通り(室蘭はアイヌ語で”小さな・下り路”という意味)、小さいながらも起伏に富んだエリアで、そこに全国的に注目を集めている”工場夜景”と地球岬やトッカリショを始めとする北の大自然がつくり出した”自然景観”が奇跡的に共存。少し歩くだけで目の前の景色がめまぐるしく変わる、まさに被写体としての魅力に溢れた町です。『撮りフェス in 室蘭』は、そんな室蘭の町を24時間という制限時間内に自由に散策しながら、町が持つ被写体としての魅力を写真に収めていく滞在型フォトコンテストで、昨年の開催では、全国から約300名の写真愛好家が参加し、750点の作品が集まりました。

そして、第三回目の開催となる今回は、運営本部を昨年までの室蘭観光協会から、道の駅「みたら室蘭」に移し募集人数を400名に拡大。開催月も昨年までの秋(9月)から夏(7月)に変更し、過去ニ回とは違った室蘭の表情を撮影することができます。昨年同様、ドローンによる参加も可能である他、日本製鋼所構内や様々な歴史的建造物、白鳥大橋主塔部を始めとする普段は立入禁止区域になっている絶景ポイントを「プレミアムスポット」として特別に開放いたします。

また、7月の室蘭はイルカやクジラが子育てのために近海に現れる時期となり、毎年好評のクルージングにはイルカ・クジラウォッチングクルーズを新たに追加。さらに、写真家プロデュースによる独自のフォトツアーも登場、浅田政志氏と行くぶらり室蘭歩き・ケント白石氏と行く絶景スポットめぐり・夜景写真家岩﨑拓哉氏と行く夜景バスツアーというラインナップで、各写真家のレクチャーを受けながら撮影/作品制作をお楽しみいただけます。提出作品は日本を代表するアートディレクター、写真家による審査を経て、優秀作品は室蘭のPR写真として各種広告/広報物に使用されるとともに、賞金10万円と副賞として、一眼レフカメラ「Nikon D3400 18-55 VR レンズキット」が贈呈されます。三回目を迎え、更に大きくスケールアップした『撮りフェス in 室蘭 2018』にご期待ください。

●昨年度受賞作品

<u>■『撮りフェス in 室蘭 2018』実施概要</u>

タイトル: 24時間滞在型フォトコンテスト『撮りフェス in 室蘭 2018』

開催日時: 2018年7月7日(土)14:00 〜 7月8日(日)14:00

開催場所: 室蘭市全域/運営本部は道の駅「みたら室蘭」(北海道室蘭市祝津町4-16-15)

賞/賞金:

大賞[1点] ・・賞金10万円+Nikon D3400 18-55 VR レンズキット

準大賞[2点]・・賞金5万円+副賞

各審査員特別賞[6点]・・記念品

室蘭市長賞、室蘭商工会議所会頭賞、室蘭観光協会会長賞[各1点]・・記念品

北海道新聞室蘭支社賞、室蘭民報賞[各1点]・・記念品

審査員:葛西薫(アートディレクター)、辻佐織(写真家)、藤井保(写真家)、山口一彦(写真家)、浅田政志(写真家)、岩﨑拓哉(写真家)

共催:撮りフェス in 室蘭実行委員会/室蘭市/室蘭商工会議所/(一社)室蘭観光協会

URL: http://www.tori-fes.com

Instagramアカウント:tori_fes_muroran

トレーラー映像: http://tori-fes.com/movie.html

<u>■『撮りフェス in 室蘭 2018』参加方法</u>

【ロゴデザイン】

参加費:2,000円 (税込) ※高校生以下半額

定員:400名/先着順

参加申込み:Webサイトまたは郵送にて受付

参加受付期間:2018年4月16日(月)10:00 〜 6月20日(水)23:59

お問い合わせ:

撮りフェス in 室蘭実行委員会(事務局:室蘭観光協会)

TEL:0143-23-0102 (8:00-19:00) E-mail:info@tori-fes.com

<u>詳細は下記Webサイトをご参照ください。</u>

http://www.tori-fes.com

<u>■『撮りフェス写真展2018』</u>

応募いただいた全ての作品を展示する「撮りフェス写真展2018」を7月14日(土)から8月15日(水)まで室蘭観光協会で開催します。

タイトル:『撮りフェス写真展2018』

開催日時:2018年7月14日(土)〜8月15日(水)8:00〜19:00

開催場所:室蘭観光協会(北海道室蘭市海岸町1-5-1 旧室蘭駅舎)

入場料:無料

<u>■『キヤノンPIXUS賞』:会場でのプリント体験で、最優秀作品にはインクジェットプリンターをプレゼント!</u>

【PIXUS XK70】

撮りフェス参加者以外の方でもご参加頂ける、写真プリント体験企画です。撮りフェス当日の会場に設置した、キヤノンインクジェットプリンターPIXUSで、お好きな写真を1枚スクエアサイズ(127mm×127mm)でプリント、会場内の展示スペースにプリントした写真を掲出します。掲出した全ての写真の中から選ばれた最優秀作品1点には、キヤノンマーケティングジャパン(株)より、インクジェットプリンターPIXUS XK70が贈呈されます。 スマートフォンで撮影した写真での参加も可能です。※1名様1枚限り

PIXUS賞 受付時間:7月7日(土)14:00〜22:00 / 7月8日(日)10:00〜18:00

室蘭市・室蘭商工会議所・室蘭観光協会、24時間滞在型フォトコンテスト「撮りフェス in 室蘭」を7月7・8日に開催は観光経済新聞で公開された投稿です。

- 2018-04-28 04:01:27

JR東日本横浜支社、静岡DCへ伊豆を発信 東京・上野駅で産直市

JR東日本横浜支社は13~15日、静岡県・伊豆の魅力を紹介するイベント「伊豆産直市」を東京・JR上野駅で開催した。温泉や食のPR、名産品の直売会などを行った。

イベントは、来年開催の静岡デスティネーションキャンペーン(静岡DC)のプレキャンペーンと、「伊豆・箱根・湯河原 温泉いっぱい 美・味いっぱいキャンペーン」(ともに4~6月)の展開に合わせて実施した。

観光PRブースでは、温泉やグルメなど伊豆の見どころの紹介、伊豆エリアのイチゴ、湯河原の湘南ゴールド、和菓子、干物など名産品の販売を行った。ステージでは、ミス熱海桜娘や伊豆の踊り子による花のプレゼント、じゃんけん大会などを行った。

企画したJR東日本横浜支社営業部観光開発・静岡DCプロジェクトチームの山本幸裕氏は「プレDCに合わせて地元の人がさまざまなイベントを企画している。各企画を取り入れるなど、来年のDC本番に向けて準備、発信していきたい」と述べた。

会場で6次産業化商品「殻絞り海老ソース」を販売していた美しい伊豆創造センターの松本瞬氏は「東京の人に伊豆半島の魅力を知ってもらいたいと思い伊豆産直市を開催した。伊豆は海産物や干物など海の幸がおいしい場所。『海わさび』は世界農業遺産に認定され、ワサビを使った塩やスイーツは注目されている」と語った。

また、会場に駆け付けた伊豆の国市の小野登志子市長は「DCはビッグチャンス。人任せにせず取り組まなければならない。イチゴのようにきれい、あったかい、優しい、あまいことが伊豆の魅力。世界遺産の韮山反射炉、国宝の毘沙門天立像など魅力は日本一。世界にも発信したい」と来訪を呼び掛けた。

伊豆では、プレDCの期間に伊豆の国市の反射炉で狂言のステージや黒船祭(5月18~20日)などを予定している。

JR東日本横浜支社、静岡DCへ伊豆を発信 東京・上野駅で産直市は観光経済新聞で公開された投稿です。

- 2018-04-28 04:01:27

日本旅行業協会「旅行市場動向調査」、国内・訪日旅行3月期DIは11ポイント減のマイナス15

日本旅行業協会(JATA)は3日、会員各社と中連協会員各社に四半期ごとに実施している「旅行市場動向調査」の2018年3月期結果を発表した。国内旅行の現況(1~3月)は、景気動向指数DIがマイナス15となり、3カ月前(10~12月)のマイナス4から11ポイント下降した。3カ月後(4~6月)はマイナス3へと上昇し、6カ月後(7~9月)はマイナス5となる見通し。

国内旅行の現況を方面別に見ると、愛知・岐阜・三重が5ポイント増のマイナス15と回復。沖縄・奄美は4ポイント増の3とプラス域に。九州も4ポイント増でマイナス6。山陰・山陽は8ポイント減のマイマス27、四国は7ポイント減のマイナス33と大きく下降した。京阪神は1ポイント減少したが、5とプラス域を維持した。

3カ月後は、東北がマイナス22、北陸がマイナス14とそれぞれ大きく11ポイントの上昇。北海道は9ポイント増のマイナス5、甲信越は7ポイント増のマイナス22、山陰・山陽は6ポイント増のマイナス21と回復。京阪神が4ポイント減の1、愛知・岐阜・三重が2ポイント減のマイナス17と、この2方面のみ減少の見通し。

訪日旅行の現況は5と、3カ月前から9ポイント減。東北や甲信越・北陸が大きく回復。3カ月後は5と横ばい。6カ月後は7と2ポイント上昇の見込み。

海外旅行の現況は横ばいのマイナス16。3カ月後はマイナス10、6カ月後はマイナス12の予測。

調査は2月5~25日にJATA会員、中連協会員の588社を対象にインターネットで実施。297社から回答を得た。

日本旅行業協会「旅行市場動向調査」、国内・訪日旅行3月期DIは11ポイント減のマイナス15は観光経済新聞で公開された投稿です。

- 2018-04-28 04:01:30

芸妓が踊りを披露 有馬温泉で「さくら祭」

有馬温泉(神戸市北区)で恒例の「さくら祭」が8日、温泉街の有馬川親水公園で開かれた。会場には国内客のほか、多くの外国人観光客が訪れ、有馬の芸妓衆との記念撮影も人気となった。

有馬温泉は、江戸時代から桜の名所として知られ、有馬川沿いのソメイヨシノの桜並木、善福寺の樹齢270年のしだれ桜(糸桜)、鼓ケ滝公園の有明桜などが人気。

当日は、特設ステージで有馬芸妓衆の踊りやソプラノ歌手の斉戸英美子さんのコンサートなどが上演された。善福寺のしだれ桜と有馬川沿いの桜並木は、1~15日の期間にライトアップが行われた。

芸妓が踊りを披露 有馬温泉で「さくら祭」は観光経済新聞で公開された投稿です。

- 2018-04-28 04:01:30

「日本一楽しい漢字ドリルのうんこ先生とあそぼう!」 那須ハイランドパーク、GW期間中の3日間限定イベント

那須ハイランドパークは、GW期間中の3日間限定イベント「日本一楽しい漢字ドリルのうんこ先生とあそぼう!」を開催する。

藤和那須リゾート株式会社が運営する「那須ハイランドパーク」(那須郡那須町高久乙3375)では、GW期間中の3日間限定で「日本一楽しい漢字ドリルのうんこ先生とあそぼう!」を開催いたします。

「那須ハイランドパーク」では、GW期間中の4月28日(土)~30日(月)の3日間限定で「日本一楽しい漢字ドリルのうんこ先生とあそぼう!」を開催いたします。こちらのイベント内では、「うんこ先生」との漢字クイズや握手、撮影会が実施されます。

〔うんこ先生〕とは

株式会社文響社(東京都港区)が2017年3月24日に発売した『日本一楽しい漢字ドリル うんこ漢字ドリル』のキャラクターです。

今回の開催は、現在「那須ハイランドパーク」で開催されている「からだのふしぎ大冒険2018」とのクロス企画として行われます。「からだのふしぎ大冒険2018」は、体の中の「汚い」を解明する科学イベントです。「うんち」や「鼻水」「ゲップ」などにスポットをあて、人体内に見立てた館内で面白く体験しながら学習するイベントですが、中でも「うんち」に関する展示は子供たちから絶大な支持を集めています。この反響を受け、「うんち×学習要素」のイベントとして「うんこ先生とあそぼう!」の開催を決定いたしました。

開催期間中は園内にうんちの被り物をしたスタッフが出現し、そのスタッフに声をかけるとうんこグミがもらえるなどイベントを盛り上げます。

■企画概要

日程:2018年4月28日(土)~2018年4月30日(月)

時間:1回目10:30~ 2回目12:30~

※開催時間30分程度

開催場所:フォレストプラザ

※雨天時は会場が変更になる可能性があります。

参加料:無料

「日本一楽しい漢字ドリルのうんこ先生とあそぼう!」 那須ハイランドパーク、GW期間中の3日間限定イベントは観光経済新聞で公開された投稿です。

- 2018-04-26 02:01:19

ミシュランガイド広島・愛媛、出版記念でセレモニー

日本ミシュランタイヤ(東京都新宿区)は12日、「ミシュランガイド広島・愛媛2018特別版」を発表し、16日に書籍の販売を開始した。発売に先立って出版記念セレモニーが10日、道後温泉本館飛鳥乃湯泉(松山市)で開催され、掲載店の料理人やシェフ、関係者らが招かれた。

2013年に発行された「ミシュランガイド広島2013特別版」を全面的に改訂し、新たに愛媛県を加えた。愛媛県は国内16エリア目となり、四国では初のエリアとなる。

出版記念セレモニーでは、掲載される愛媛県の一部内容を先行して発表した。愛媛県の掲載数は216軒で、そのうち飲食店・レストランは184軒、宿泊施設は32軒(旅館13軒、ホテル19軒)となった。

セレモニーで野志克仁・松山市長は「『瀬戸内・松山構想』を進める松山市にとって、広島と一緒に掲載されることは意義深く、チャンスだ。インバウンドにもつなげていきたい」とあいさつした。

一方で広島県の掲載数は302軒(飲食店・レストラン258軒、宿泊施44軒)。このうち91軒が新規掲載だった。12日には、広島市内でも出版記念パーティーが開催された。

ミシュランガイド広島・愛媛、出版記念でセレモニーは観光経済新聞で公開された投稿です。

- 2018-04-26 02:01:19

南三陸町観光協会、南三陸 里山×里海サイクリング「みなチャリ!」を5月5日(自転車の日)に開始

南三陸町観光協会、南三陸 里山×里海サイクリング「みなチャリ!」を5月5日(自転車の日)に開始する。

南三陸町観光協会(宮城県)では5月5日(自転車の日)より『南三陸 里山×里海サイクリング みなチャリ!』をスタートさせます。南三陸に暮らす住民がツアーガイドになり、地域に受け継がれる伝統や文化を紹介します。ガイドの案内で人々の暮らしや生業に触れながら、田舎の風景をゆっくりと楽しみ、コース上の民家でお茶をいただきながら休憩できるスローサイクルツーリズムです。

お家の方と楽しくお茶っこ

東日本大震災後、震災に関わるプログラムへの参加者や来町者が数多く南三陸町を訪れました。

ですが、徒歩や車で立ち寄られる場所は、どうしても限定されている状況でした。

町民の方々が震災をきっかけに気付かされた、地域に眠る魅力を体感してもらうプログラムとして、

町を訪れる方々にとって、震災の爪痕だけでない「南三陸町」本来の魅力を楽しめる新たな観光として、

提案されたのが“みなチャリ!”でした。

築100年を超える民家で休憩

- 「南三陸 里山×里海サイクリング みなチャリ!」

「南三陸 里山×里海サイクリング みなチャリ!」では、

ガイドブックには載っていない、見逃してしまうような

地域の宝物を紹介します。

<u>「みなチャリ!」3つのポイント</u>

〇南三陸町を支える里山・里海の自然と文化

〇ご家庭でお茶っことお茶菓子をいただきながらの交流

〇震災から立ち上がった人々との出会い

みなチャリ!は地域の方々と交流することで、

「南三陸町」を肌で感じられるプログラムです。

道端で地域の方とお喋りも。

魅力あふれる土地でも、自転車で楽しむためには工夫が必要でした。多くの地域の方のご協力のもと、地域の魅力を語れるガイドを養成し、ストーリーのあるコースを設定しました。

道中では自然豊かな風景だけでなく、様々な町民と出会うことができます。それぞれの生業や生きがいに触れることで、

震災から立ち上がった強さや、自らの故郷をみんなで支える

逞しさを感じられます。

さらに、全国的にも実例が少ない「民家への立ち寄り・交流」も地域住民のご協力もあり実現しました。

お喋り好きな地域の方々と縁側でお茶やお漬物をいただきながら休憩し、地域の温かさに触れられます。

そのお宅の味を楽しみます

- サイクリングコースについて

><u>里山コース「The Satoyama Slow Life」</u>

><u>距離:約12km</u>

><u>特徴:アップダウンが少なく、平坦な田園風景の中を走行</u>

>コースの舞台となるのは、砂金や養蚕など様々な産業に従事し、自然豊かな土地の中で自立した生活を営んできた入谷地区。この地に残る古くからの伝統や震災時に活かされた教訓などを、地域ガイドが魅力たっぷりにご紹介します。

広大な田んぼと山々をバックに記念撮影

道中の植生も魅力のひとつです

<u>※この他にも、復興工事との兼ね合いを見ながら、沿岸部のコースも開設予定です。</u>

- 概要(料金、予約方法について)

>定員:<u>3名(最少催行人数:1名)</u>

>料金(※全て税込み価格となります。)

<u>1名=8,000円/1人</u>

<u>2名=4,000円/1人 </u>

<u> 3名=3,000円/1人</u>

※プログラム料金に含まれるもの

ガイド料、自転車等のレンタル料、保険料

>催行時間 (所要時間:約2時間)

【午前の部】<u>10:00~12:00 </u>

【午後の部】<u>13:30~15:30</u>

>貸し出し品

・<u>クロスバイク(27.5インチ GRAVIER)</u>

・<u>ヘルメット</u>

・<u>サイクリンググローブ</u>

※貸し出ししている自転車は140センチ以上の方から乗車可能な規格になっております。

それ以下の身長の方は原則ご参加いただけません。

>予約方法

【その①南三陸町観光協会公式予約サイト「みなたび」よりお申込み】

午前の部:(https://minatabi.good-travel.info/provider/plans?providerId=10&planId=111)

午後の部:(https://minatabi.good-travel.info/provider/plans?providerId=10&planId=112)

<4月のみ!日付限定モニターツアー>

お申込み:(https://minatabi.good-travel.info/provider/plans?providerId=10&planId=114)

【その②南三陸町観光協会にお問い合わせ】

一般社団法人 南三陸町観光協会(〒986-0768 宮城県本吉郡南三陸町志津川字御前下51-1)

>Tel:0226-47-2550

>Mail:post@m-kankou.jp

>プログラム詳細

『南三陸町観光協会』HPにてご紹介

(https://www.m-kankou.jp/program/198774.html/)

>今後、英語や中国語の案内も対応する予定で、外国の方にもこのエリアの全てを感じていただく予定です。

車では見逃してしまう何気ない地域の宝を見つけたり、地域の方との交流、徒歩では行けない場所を訪問する

など、様々な目的で参加いただけます。

本ツアーで、家族や友人同士で気軽に自転車旅を楽しんで頂き、地域の発展と交流を実現してまいります。

南三陸町観光協会、南三陸 里山×里海サイクリング「みなチャリ!」を5月5日(自転車の日)に開始は観光経済新聞で公開された投稿です。

- 2018-04-24 00:01:05