受け継がれる170年の出汁

Photo Masahiro Goda

Text Rie Nakajima

Text Rie Nakajima

上等な酒と鯨のさえずり®、たこ甘露煮。この三つが、おでん屋(大阪でいうところの関東煮屋「かんとだきや」)「たこ梅」の名物だ。1844年、初代の岡田梅次郎が創業してから、道頓掘で最も長い174年の歴史を持つ老舗。開高健や池波正太郎らが通い、その作品にも描いた当時そのままの、昭和が漂う木造瓦葺(ぶ)きの店内に、太平洋戦争もリーマンショックも乗り越え、脈々と受け継がれてきた味がある。

さえずり®とはヒゲクジラの舌のことで、鰹出汁にこのさえずり®を入れ、独自の仕込みで作った出汁が「たこ梅」の味だ。関東煮に鯨の舌を入れたのは梅次郎のアイデアで、客が口の中で鯨の舌を噛(か)む音が「小鳥のさえずりのようだ」と名づけたという。前日の出汁に新しい出汁を足し、食材の旨みを含んで日々引き継がれてきた秘伝の出汁だ。

おでんとの違いについて「たこ梅」本店の店長、和田訓行氏は言う。

「おでんは、沸騰させずに温めますよね。それに、何を食べてもおでんの味になる。うちの関東煮は、ある程度味が入ると、それ以上味がいかないように食材がコーティングされるので、沸騰させています。じゃがいもならじゃがいも、大根なら大根の、食材そのものの味がするのが関東煮。浅く炊くということではなく、こんにゃくなら5日、さえずり®なら1週間仕込んで、しっかり味をしみこませています」

さえずり®とはヒゲクジラの舌のことで、鰹出汁にこのさえずり®を入れ、独自の仕込みで作った出汁が「たこ梅」の味だ。関東煮に鯨の舌を入れたのは梅次郎のアイデアで、客が口の中で鯨の舌を噛(か)む音が「小鳥のさえずりのようだ」と名づけたという。前日の出汁に新しい出汁を足し、食材の旨みを含んで日々引き継がれてきた秘伝の出汁だ。

おでんとの違いについて「たこ梅」本店の店長、和田訓行氏は言う。

「おでんは、沸騰させずに温めますよね。それに、何を食べてもおでんの味になる。うちの関東煮は、ある程度味が入ると、それ以上味がいかないように食材がコーティングされるので、沸騰させています。じゃがいもならじゃがいも、大根なら大根の、食材そのものの味がするのが関東煮。浅く炊くということではなく、こんにゃくなら5日、さえずり®なら1週間仕込んで、しっかり味をしみこませています」

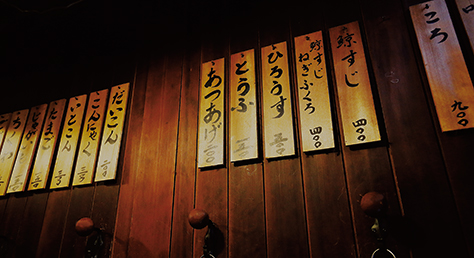

(上)たこ梅のおでん鍋は、常にぐつぐつと沸騰させている。練り物や野菜のほか、名物の鯨のさえずり®やコロ、すじが煮込まれている。仕込み中はこまめに出汁を足し、食材そのものの味を感じつつ、しみ渡る味わいに仕上げる。(下)店内の価格表一つとってもノスタルジックな雰囲気。海老茶地に白く「たこ梅」と染めた大きな暖簾がかかる本店には、道頓堀一、そして「日本一古いおでん屋」にふさわしい情緒がそこかしこにある。