南座までは鴨川をひとわたりの距離。それもそのはず、店主はなんと、元は歌舞伎のおやま(女形)であった。窓外の縁台には、やれ桃の節句やら、端午の節句やら、七夕やら、中秋やら、お彼岸やらと節会の飾りものが欠くことなし。この伝説の喫茶店が「開化」であった。

今も開店当初の昭和初期のおもかげをさながらに漂わせるのが「フランソア」や「ソワレ」だ。まるでパリやウィーンの街のカフェに彷徨(さまよ)いこんだ感じであり、時代を超えて詩作に夢中な文学少女が今もって訪れるという。

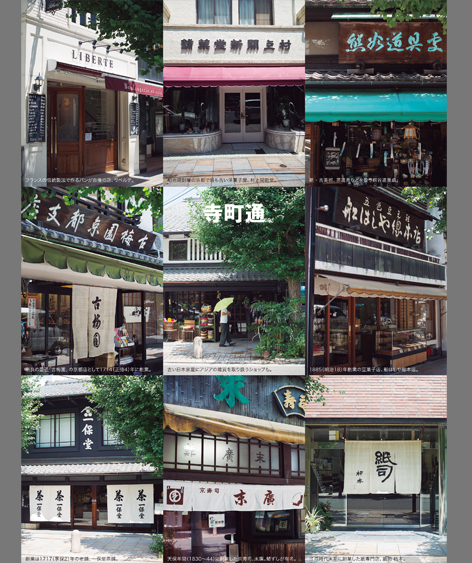

京都の街は、基本的にレトロ(懐古調)が似合うというか、求められる。季節が夏季ならば、老若男女こぞってゆかたに下駄履き、団扇や扇子を持って闊歩したくなるのである。それはあたかも歌舞伎の役者か、小説の主人公をなぞらえるかのようにだ。わが国の文化の継承が、「本歌取り」にあるように、また、「見立て」によるようにだ。

京都の喫茶店とは恐ろしいほどの演出の上に成り立っているが、その「本歌」はやはり、〈茶の湯文化〉だと言わねばならない。

つまり、抹茶が珈琲に、茶室が喫茶室に“見立て"られたのだと言うほかないのだ。

今も開店当初の昭和初期のおもかげをさながらに漂わせるのが「フランソア」や「ソワレ」だ。まるでパリやウィーンの街のカフェに彷徨(さまよ)いこんだ感じであり、時代を超えて詩作に夢中な文学少女が今もって訪れるという。

京都の街は、基本的にレトロ(懐古調)が似合うというか、求められる。季節が夏季ならば、老若男女こぞってゆかたに下駄履き、団扇や扇子を持って闊歩したくなるのである。それはあたかも歌舞伎の役者か、小説の主人公をなぞらえるかのようにだ。わが国の文化の継承が、「本歌取り」にあるように、また、「見立て」によるようにだ。

京都の喫茶店とは恐ろしいほどの演出の上に成り立っているが、その「本歌」はやはり、〈茶の湯文化〉だと言わねばならない。

つまり、抹茶が珈琲に、茶室が喫茶室に“見立て"られたのだと言うほかないのだ。