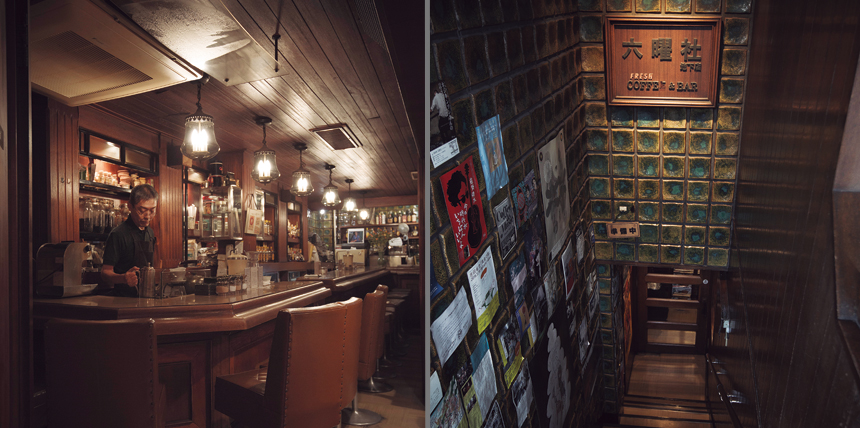

薄暗い階段を下りて扉を開けると、あの時代に戻れる。味のあるタイルや厚い木製の壁、革張りのソファ……六曜社を構成する全てのものが、喫茶店たる雰囲気を醸し出している。長居したくなるはずだ。

●六曜社

京都市中京区河原町三条下ル大黒町36 地下1F

営業時間12:00 ~ 18:00 水曜休み

TEL075-241-3026

●六曜社

京都市中京区河原町三条下ル大黒町36 地下1F

営業時間12:00 ~ 18:00 水曜休み

TEL075-241-3026

六曜社

敗戦間もない1950(昭和25)年から、河原町通三条下ルで営業を続けている喫茶店、六曜社。創業者の奥野実が、妻の八重子さんと旧満州から引きあげてきて、開業した。その頃の河原町には、市電が走り、映画館の京都スカラ座や京劇、洋書の丸善、美術出版の京都書院、レコードの清水屋があり、華やかなもので彩られていた。このモダンな町で、当時まだ贅沢品であったコーヒーが飲め、レコードでクラシック音楽が聴ける六曜社には、京大などの学生たちがひしめき合っていたという。文化人も顔を出した。京大時代からの常連で作家の小松左京、作家で中国文学者の高橋和巳、作家の瀬戸内寂聴らである。

1965年に1階の店舗が空いたため、地下と1階を改装し、地下を居酒屋ろくよー、1階を喫茶店六曜社とした。ちょうどこの頃に、安保闘争やベトナム戦争を受けて学生運動が熱を帯び、全共闘のたまり場となり、「東の風月堂、西の六曜社」と呼ばれていた。

1980年代には、地下の店も六曜社として再び、コーヒーを提供するようになる。それは奥野夫妻の三男の修さんが地下の店を任されたからだ。修さんは、「家業なのでいつの間にか手伝っていた」というが、もともと喫茶店が好きで、特にコーヒーの奥深さにはのめり込んだ。そして独学でコーヒーを学び、焙煎(ばいせん)を研究した。今では、商社からいろいろな国の生豆を直接仕入れ、自家焙煎している。“目利き"として、世界中の珍しいコーヒー豆を、深煎(い)り、中煎り、浅煎りと3段階で焙煎し、丁寧に1杯ずつコーヒーをたてる。「いい状態でいろんな味を試せるようにさまざまなコーヒーを用意しています。決して何かをすすめて飲まそうという喫茶店じゃないんです。コーヒーが好きなお客さんが、ここでいろいろと勉強できればいいなと思っています。ウチの場合は、週に何度もコーヒーを飲みに寄ってくれる常連さんや、週に1度豆を買いに来てくれる人が多いですね」

修さんのコーヒーにかける情熱によって、固定ファンは確実に増えている。そして修さんはいう。「こうして日常使いをするために豆を買ってくれる人がいるからこそ、本来の喫茶店のあるべき姿、コーヒー1杯で何時間でものんびりしてもらえる場所を提供できるんです」

音楽にも造ぞう詣けいが深い修さんは、季節によって店のBGMを変える。それも「ゆっくりしてもらうためにクラシックやジャズを流したり、夏とかはサンバをかけたり」とジャンルはさまざま。また「若い人があまり出合えそうにない音楽をかけるようにしている」そうだ。

現在、1階の六曜社は創業当時のスタイルを守りつつ、修さんの息子の薫平さんが店を切り盛りする。なんと90歳になる八重子さんも週2回程度店に立つというのは驚きだ。そして、独自の品ぞろえで知られる三月書房の前店主の宍戸恭一さんは、創業以来の熱烈な六曜社のファンである。

1965年に1階の店舗が空いたため、地下と1階を改装し、地下を居酒屋ろくよー、1階を喫茶店六曜社とした。ちょうどこの頃に、安保闘争やベトナム戦争を受けて学生運動が熱を帯び、全共闘のたまり場となり、「東の風月堂、西の六曜社」と呼ばれていた。

1980年代には、地下の店も六曜社として再び、コーヒーを提供するようになる。それは奥野夫妻の三男の修さんが地下の店を任されたからだ。修さんは、「家業なのでいつの間にか手伝っていた」というが、もともと喫茶店が好きで、特にコーヒーの奥深さにはのめり込んだ。そして独学でコーヒーを学び、焙煎(ばいせん)を研究した。今では、商社からいろいろな国の生豆を直接仕入れ、自家焙煎している。“目利き"として、世界中の珍しいコーヒー豆を、深煎(い)り、中煎り、浅煎りと3段階で焙煎し、丁寧に1杯ずつコーヒーをたてる。「いい状態でいろんな味を試せるようにさまざまなコーヒーを用意しています。決して何かをすすめて飲まそうという喫茶店じゃないんです。コーヒーが好きなお客さんが、ここでいろいろと勉強できればいいなと思っています。ウチの場合は、週に何度もコーヒーを飲みに寄ってくれる常連さんや、週に1度豆を買いに来てくれる人が多いですね」

修さんのコーヒーにかける情熱によって、固定ファンは確実に増えている。そして修さんはいう。「こうして日常使いをするために豆を買ってくれる人がいるからこそ、本来の喫茶店のあるべき姿、コーヒー1杯で何時間でものんびりしてもらえる場所を提供できるんです」

音楽にも造ぞう詣けいが深い修さんは、季節によって店のBGMを変える。それも「ゆっくりしてもらうためにクラシックやジャズを流したり、夏とかはサンバをかけたり」とジャンルはさまざま。また「若い人があまり出合えそうにない音楽をかけるようにしている」そうだ。

現在、1階の六曜社は創業当時のスタイルを守りつつ、修さんの息子の薫平さんが店を切り盛りする。なんと90歳になる八重子さんも週2回程度店に立つというのは驚きだ。そして、独自の品ぞろえで知られる三月書房の前店主の宍戸恭一さんは、創業以来の熱烈な六曜社のファンである。