これまでFRBが利上げを見送ってきた理由の一つに中国経済の減速懸念というものがあったわけだが、10月下旬に中国人民銀行が追加利下げの決定を下したことや、このほど中国共産党が安定成長を目指す次期5カ年計画の草案を発表したことなどにより、一頃強まった懸念が後退しはじめていることは見逃せない。何より、8月下旬に急落した上海の株価が9月下旬にかけて下げ止まり、10月以降は上向きの基調で推移していることも大きいと言えよう。

また、欧州中央銀行(ECB)が次回12月(3日)の定例理事会で追加緩和に踏み切る可能性も取り沙汰されており、執筆時の市場ではユーロ安・ドル高傾向が以前にも増して強まっている。結果として、対ユーロでのドル高の影響がドル/円の水準を押し上げることにもつながっていると見られ、そのことが日経平均株価の大幅な戻りにも大きく貢献している。

全体としては、8月下旬から9月下旬にかけて漂っていたリスクオフのムードが一気にリスクオンへと転換した。この勢いを軽視することはできない。相場が短期に急騰したような場面では、ときおりスピード調整の動きも見られることと思われるが、基本的には円安・ドル高、日本株高の傾向がしばらくは続くものと見ておいていいだろう。

12月のFOMC(15~16日)までには、利上げ期待の一段の高まりからドル/円が再び125円台を回復する可能性も十分にあろう。そうなれば日経平均株価が2万円台を回復し、あらためて2万1000円台乗せに挑戦する可能性も高まってくる。9月下旬にかけて大きく落ち込んだ「東証REIT指数」も大きく持ち直してくることだろう。なにしろ、労働者の賃金や不動産の賃料が上昇し始めるのは、むしろこれからであると考えられるのだ。当然、アベノミクスの本領発揮もこれからということになろう。

また、欧州中央銀行(ECB)が次回12月(3日)の定例理事会で追加緩和に踏み切る可能性も取り沙汰されており、執筆時の市場ではユーロ安・ドル高傾向が以前にも増して強まっている。結果として、対ユーロでのドル高の影響がドル/円の水準を押し上げることにもつながっていると見られ、そのことが日経平均株価の大幅な戻りにも大きく貢献している。

全体としては、8月下旬から9月下旬にかけて漂っていたリスクオフのムードが一気にリスクオンへと転換した。この勢いを軽視することはできない。相場が短期に急騰したような場面では、ときおりスピード調整の動きも見られることと思われるが、基本的には円安・ドル高、日本株高の傾向がしばらくは続くものと見ておいていいだろう。

12月のFOMC(15~16日)までには、利上げ期待の一段の高まりからドル/円が再び125円台を回復する可能性も十分にあろう。そうなれば日経平均株価が2万円台を回復し、あらためて2万1000円台乗せに挑戦する可能性も高まってくる。9月下旬にかけて大きく落ち込んだ「東証REIT指数」も大きく持ち直してくることだろう。なにしろ、労働者の賃金や不動産の賃料が上昇し始めるのは、むしろこれからであると考えられるのだ。当然、アベノミクスの本領発揮もこれからということになろう。

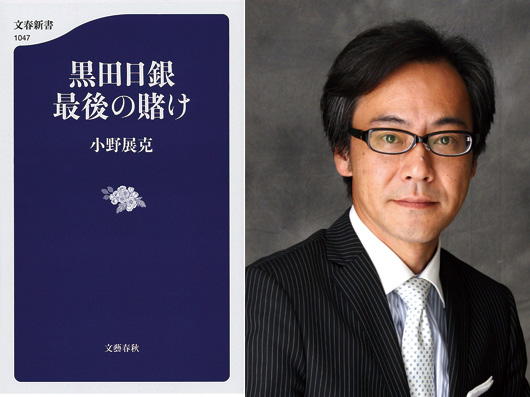

(左)THIS MONTH RECOMMEND

まずは過去から現在の日銀を知る

著者は、かつて日銀の記者クラブに長く籍を置き、大学教員に転じてからも多くの日銀現役幹部やOBらと意見交換を重ねてきた。日本の金融政策の“現場”を最もよく知るジャーナリストの一人として偏りなく丁寧に伝える記述は臨場感にあふれ、読者を強く引きつける。日銀が推し進める「デフレ脱却への壮大な実験」の成否は誰にもわからないが、まずは過去から現在の経緯や政策に込められた思いは、ここで正確に知っておきたい。『黒田日銀 最後の賭け』小野展克著/文春新書/ 842円

(右)田嶋智太郎(たじま・ともたろう)

金融・経済全般から戦略的な企業経営、個人の資産形成まで、幅広い範囲を分析、研究。講演会、セミナー、テレビ出演でも活躍。 tomotaro-t.jimdo.com

まずは過去から現在の日銀を知る

著者は、かつて日銀の記者クラブに長く籍を置き、大学教員に転じてからも多くの日銀現役幹部やOBらと意見交換を重ねてきた。日本の金融政策の“現場”を最もよく知るジャーナリストの一人として偏りなく丁寧に伝える記述は臨場感にあふれ、読者を強く引きつける。日銀が推し進める「デフレ脱却への壮大な実験」の成否は誰にもわからないが、まずは過去から現在の経緯や政策に込められた思いは、ここで正確に知っておきたい。『黒田日銀 最後の賭け』小野展克著/文春新書/ 842円

(右)田嶋智太郎(たじま・ともたろう)

金融・経済全般から戦略的な企業経営、個人の資産形成まで、幅広い範囲を分析、研究。講演会、セミナー、テレビ出演でも活躍。 tomotaro-t.jimdo.com