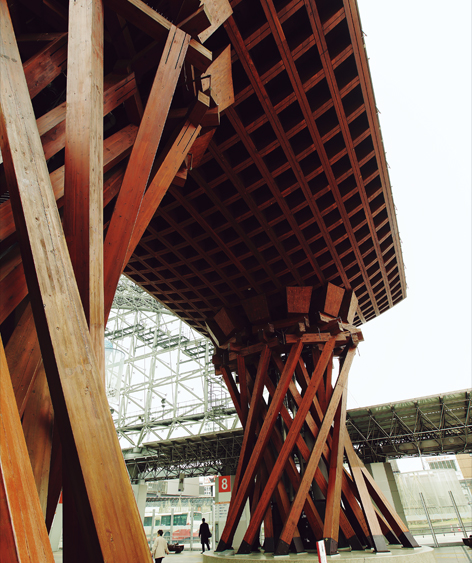

JR金沢駅東口は新幹線開業で名実ともに金沢の玄関となった。世界有数の美しさと評される駅の正面に立つ「鼓門」は、伝統芸能の鼓をイメージ。

文化も街も人の尺度で

もともと、金沢では文化を重視する気風が長く育まれてきた。前田利家を祖とする加賀藩は百万石を誇る雄藩だが、外様大名ゆえに幕府の警戒心を刺激する施策を徹底的に避けねばならず、豊富な財力を軍事にではなくもっぱら文化に注いできたという歴史がある。加えて歴代藩主は茶の湯や能をよくする文化人であり、各種伝統工芸の保護者でもあった。その結果藩内には有能な職人が多く育ち、謡曲の心得が町人にまで広がるなど、文化が大いに醸成された。明治以降は、商人が文化の保護者としての役割を担った。

この気風は、現代にも引き継がれている。金沢人にとって、伝統や文化は雲の上のもの、あるいは自分と無関係なものではない。あくまでも身近なもの、生活の中になくてはならないものとして息づいている。

街の規模も、こうした金沢人気質に大きく関わっているかもしれない。金沢の街はコンパクトで、中心にある金沢城跡から市内の主だったどの場所へも徒歩で十分に行くことができる。その徒歩圏内の小さなエリアに三つの台地と2本の川があり、水と緑と坂道にあふれる変化に富んだ風景を作り出している。

金沢はまさに「ヒューマンスケール」という言葉が似合う街である。街並みも自然も人の感覚に合った尺度で備わっており、居心地がよい。金沢は、経済性や効率といった人間の手を離れた論理で整備された街とは正反対に位置する存在だ。

このように、金沢人にとっては文化も街も身体の一部であるかのように近しい存在で、だからこそ普段から気にかけ、大切に扱ってきたのだろう。金沢の街は文化を育むのに実に適した空気が流れており、また、育まれた文化が街に活気と深みを作り出してきた。そうした循環の蓄積が強く感じられる。

さて、3月14日に金沢まで新幹線が開業した。とりわけ関東からのアクセスがよくなり、人や物、情報の流入量は格段に増える。これにより、金沢の街は変わるだろうか?

当然、いくばくかの変化は起きるだろう。ただ、無軌道に流入してくる新しいものに金沢が流される、ということはないと信じる。金沢の人と街が持つバランス感覚は、さほどに信頼できるものなのだ。

この気風は、現代にも引き継がれている。金沢人にとって、伝統や文化は雲の上のもの、あるいは自分と無関係なものではない。あくまでも身近なもの、生活の中になくてはならないものとして息づいている。

街の規模も、こうした金沢人気質に大きく関わっているかもしれない。金沢の街はコンパクトで、中心にある金沢城跡から市内の主だったどの場所へも徒歩で十分に行くことができる。その徒歩圏内の小さなエリアに三つの台地と2本の川があり、水と緑と坂道にあふれる変化に富んだ風景を作り出している。

金沢はまさに「ヒューマンスケール」という言葉が似合う街である。街並みも自然も人の感覚に合った尺度で備わっており、居心地がよい。金沢は、経済性や効率といった人間の手を離れた論理で整備された街とは正反対に位置する存在だ。

このように、金沢人にとっては文化も街も身体の一部であるかのように近しい存在で、だからこそ普段から気にかけ、大切に扱ってきたのだろう。金沢の街は文化を育むのに実に適した空気が流れており、また、育まれた文化が街に活気と深みを作り出してきた。そうした循環の蓄積が強く感じられる。

さて、3月14日に金沢まで新幹線が開業した。とりわけ関東からのアクセスがよくなり、人や物、情報の流入量は格段に増える。これにより、金沢の街は変わるだろうか?

当然、いくばくかの変化は起きるだろう。ただ、無軌道に流入してくる新しいものに金沢が流される、ということはないと信じる。金沢の人と街が持つバランス感覚は、さほどに信頼できるものなのだ。