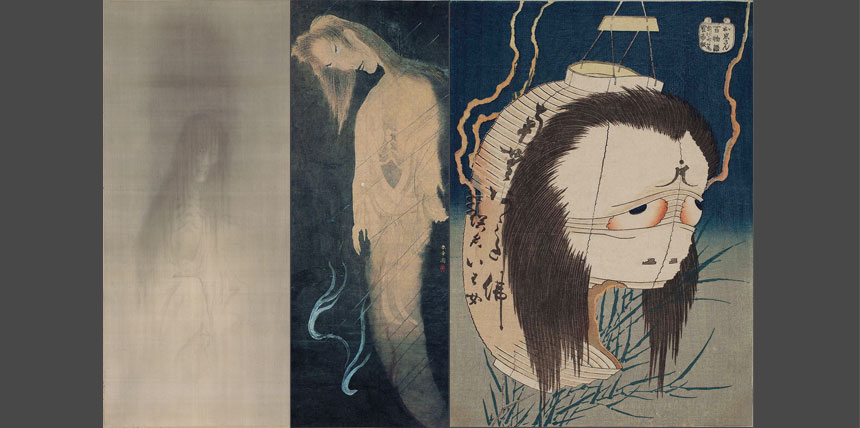

(左)「幽霊画」19世紀(江戸時代)/個人蔵

(中)勝川春章「雨中幽霊図」 18世紀(江戸時代)/千葉・徳願寺蔵 ※東京会場後期8月2日~28日、大阪会場後期10月12日~11月6日展示

(右)葛飾北斎「百物語 お岩さん」中判錦絵 1830~44年(天保初期)/中外産業(原安三郎コレクション)蔵 ※東京会場7月12日~31日、大阪会場9月19日~10月10日展示

(中)勝川春章「雨中幽霊図」 18世紀(江戸時代)/千葉・徳願寺蔵 ※東京会場後期8月2日~28日、大阪会場後期10月12日~11月6日展示

(右)葛飾北斎「百物語 お岩さん」中判錦絵 1830~44年(天保初期)/中外産業(原安三郎コレクション)蔵 ※東京会場7月12日~31日、大阪会場9月19日~10月10日展示

そして三つ目は、幽霊が掛け軸に描かれるようになったことである。

「当時、金持ちの旦那衆の間で『百物語』という怪談会が流行しました。幽霊の掛け軸はその会合で舞台装置のように使われたようです。それを最初に手掛けたのが、写実の名手、円山応挙。彼が怨念から連想したのか、美しい女性をモデルにして、足がスーッと消えていく感じで幽霊を描いたんです。これがえらい評判になって、以後、幽霊から足がなくなったんですよ。それまではちゃんと足があったのに。応挙が怨念の怖さをより怖く造形化した幽霊画を創り出したと言ってもいいでしょう」

「当時、金持ちの旦那衆の間で『百物語』という怪談会が流行しました。幽霊の掛け軸はその会合で舞台装置のように使われたようです。それを最初に手掛けたのが、写実の名手、円山応挙。彼が怨念から連想したのか、美しい女性をモデルにして、足がスーッと消えていく感じで幽霊を描いたんです。これがえらい評判になって、以後、幽霊から足がなくなったんですよ。それまではちゃんと足があったのに。応挙が怨念の怖さをより怖く造形化した幽霊画を創り出したと言ってもいいでしょう」