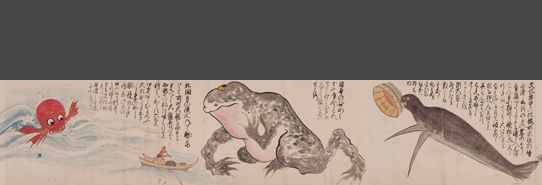

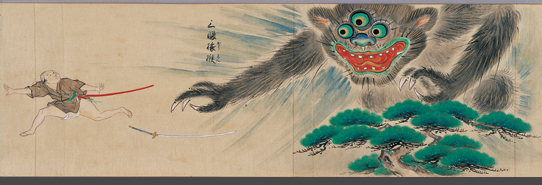

地方にもあちこち妖怪出没! (上)「怪奇談絵詞」(部分)19世紀(江戸時代末~明治時代)/福岡市博物館蔵 ※東京会場前期7月5日~31日 ※大阪会場前期9月10日~10月10日展示 (中、下)「大石兵六物語絵巻」(部分)18世紀(江戸時代中期)/国立歴史民俗博物館蔵 ※会期中巻替あり

妖怪画、誕生

そんな妖怪たちが「姿かたち」を持ったのは、平安時代末期のことだ。妖怪画の一つの源流は、この時代の仏教絵画にあるという。

「最初に創造されたのは鬼です。平安中期に源げん信しんが『往生要集』という書物で、地獄の様相を事細かく記述したことによって、地獄の獄卒として鬼たちがかなり具体的な形を与えられました。あくまでも仏教思想の中での『地獄絵』ですが、妖怪表現のルーツと言ってもいいでしょう。中でも『辟へき邪じゃ絵え 神しん虫ちゅう』は傑作中の傑作。邪悪な鬼をバリバリ食らう巨大化した蜘蛛(くも)のような怪物で、いいヤツなんだけど、鬼気迫る迫力ですよね。あと、同じ辟邪絵で鬼を退治する『鍾馗(しょうき) 』とか、鬼たちが人間をバラバラにして食っている場面を描いた『地獄草紙』など、地獄絵がたくさん描かれました。

ただあんまり怖くない。日本人というのは不思議と、怖いものを怖く描けないようです。それに、妖怪が自らの蛮行を反省して仏教の修行を積み、やがて菩薩(ぼさつ)になる、みたいなストーリーが用意されている場合も

あって、その辺がまた妖怪の複雑で面白い魅力のように思います」

と語る安村氏はまた、「おそらく仏教伝来以前の時代にも、妖怪は造形化されていた」と指摘する。その代表格が縄文時代の土偶である。

「足の節々がバウムクーヘンを重ねたような『みみずく土偶』とか、目がギョロンとした『遮光器土偶』など、本当に不思議な形をしています。自然を畏怖する気持ちが芽生え、その自然の正体を造形化することによって恐怖を克服しようとしたのではないかと想像しています」

「最初に創造されたのは鬼です。平安中期に源げん信しんが『往生要集』という書物で、地獄の様相を事細かく記述したことによって、地獄の獄卒として鬼たちがかなり具体的な形を与えられました。あくまでも仏教思想の中での『地獄絵』ですが、妖怪表現のルーツと言ってもいいでしょう。中でも『辟へき邪じゃ絵え 神しん虫ちゅう』は傑作中の傑作。邪悪な鬼をバリバリ食らう巨大化した蜘蛛(くも)のような怪物で、いいヤツなんだけど、鬼気迫る迫力ですよね。あと、同じ辟邪絵で鬼を退治する『鍾馗(しょうき) 』とか、鬼たちが人間をバラバラにして食っている場面を描いた『地獄草紙』など、地獄絵がたくさん描かれました。

ただあんまり怖くない。日本人というのは不思議と、怖いものを怖く描けないようです。それに、妖怪が自らの蛮行を反省して仏教の修行を積み、やがて菩薩(ぼさつ)になる、みたいなストーリーが用意されている場合も

あって、その辺がまた妖怪の複雑で面白い魅力のように思います」

と語る安村氏はまた、「おそらく仏教伝来以前の時代にも、妖怪は造形化されていた」と指摘する。その代表格が縄文時代の土偶である。

「足の節々がバウムクーヘンを重ねたような『みみずく土偶』とか、目がギョロンとした『遮光器土偶』など、本当に不思議な形をしています。自然を畏怖する気持ちが芽生え、その自然の正体を造形化することによって恐怖を克服しようとしたのではないかと想像しています」