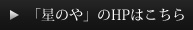

(左)湯川の清流に寄り添うように自生していた100本を超えるハルニレ(春楡)。この木立を生かして、ショップやレストランが入る9棟の建物をウッドデッキでつないだ“小さな街”が「ハルニレテラス」だ。

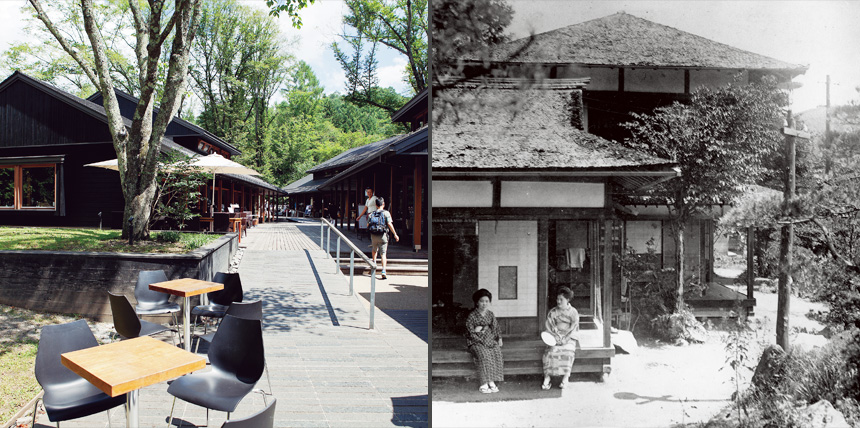

(右)旅館の軒先でくつろぐ女性客。創業当時から、一つの集落のような造りとなっていたようだ。温泉旅館で源泉掛け流しの湯で体を癒やしながら、まるで家にいるようにくつろげる場所であったことが見て取れる。

(右)旅館の軒先でくつろぐ女性客。創業当時から、一つの集落のような造りとなっていたようだ。温泉旅館で源泉掛け流しの湯で体を癒やしながら、まるで家にいるようにくつろげる場所であったことが見て取れる。

時の文化人の集う場として

もともと宣教師たちが見いだした避暑地、という歴史も相まって、軽井沢には、新進の気風を持つ文化人が多く集った。1920年代には、星野温泉で、芸術自由教育講習会が開かれ、北原白秋や島崎藤村、キリスト教者であり思想家である内村鑑三ら、当時を代表する文化人たちが、思想や宗教の別なく〝真に豊かな心〞を求めて熱く語り合った。

電気がやっと各家に敷かれ出していた当時、星野温泉は、村の中心部から離れた立地であったため、送電が難しくランプでの生活だった。そこで、2代目経営者の星野嘉政の提案で、星野温泉にドイツ製発電機を導入。製材所の動力として使っていた木製水車で回して発電に成功する。1929年に完成した水力による自家発電所は、今も「星のや 軽井沢」のエネルギーシステムの要として稼働を続けている。

昭和中期には、野鳥研究家で歌人、日本野鳥の会の創立者でもある中西悟堂が星野温泉に滞在。隣接する国有林を、世界的にも貴重な野鳥の宝庫であると指摘する。その意を受けて、中西悟堂とともに生態系の保護活動を働きかけた結果、1974年には、「国設 軽井沢野鳥の森」に指定される。当時、探鳥会と呼ばれたガイド付きツアーは、現在のピッキオでのエコツーリズムへとつながってゆく。

戦後の高度経済成長にともなう、国内旅行の全盛期、さらに海外旅行ブームを経て、軽井沢は限られた人々だけではなく、多くの観光客が訪れる場所へと変わる。やがて、1987年のリゾート法施行を契機に軽井沢にも、ホテルや旅館の新規参入が増大。星野リゾートはこれを機に事業内容を運営分野に特化し、顧客の満足を重視しながらも十分な利益を確保できる運営の仕組みづくりに取り組んでゆく。軽井沢では、現在の星野佳路社長の下、星野温泉旅館の改築計画を進め、2005年には、「星のや 軽井沢」が開業した。

電気がやっと各家に敷かれ出していた当時、星野温泉は、村の中心部から離れた立地であったため、送電が難しくランプでの生活だった。そこで、2代目経営者の星野嘉政の提案で、星野温泉にドイツ製発電機を導入。製材所の動力として使っていた木製水車で回して発電に成功する。1929年に完成した水力による自家発電所は、今も「星のや 軽井沢」のエネルギーシステムの要として稼働を続けている。

昭和中期には、野鳥研究家で歌人、日本野鳥の会の創立者でもある中西悟堂が星野温泉に滞在。隣接する国有林を、世界的にも貴重な野鳥の宝庫であると指摘する。その意を受けて、中西悟堂とともに生態系の保護活動を働きかけた結果、1974年には、「国設 軽井沢野鳥の森」に指定される。当時、探鳥会と呼ばれたガイド付きツアーは、現在のピッキオでのエコツーリズムへとつながってゆく。

戦後の高度経済成長にともなう、国内旅行の全盛期、さらに海外旅行ブームを経て、軽井沢は限られた人々だけではなく、多くの観光客が訪れる場所へと変わる。やがて、1987年のリゾート法施行を契機に軽井沢にも、ホテルや旅館の新規参入が増大。星野リゾートはこれを機に事業内容を運営分野に特化し、顧客の満足を重視しながらも十分な利益を確保できる運営の仕組みづくりに取り組んでゆく。軽井沢では、現在の星野佳路社長の下、星野温泉旅館の改築計画を進め、2005年には、「星のや 軽井沢」が開業した。