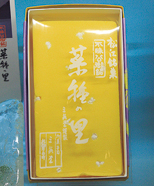

松江三大銘菓「菜種の里」。不昧公が命名し、「寿々菜さく野辺の朝風そよ吹けはとひかう蝶の袖そかすそふ」と詠んだ。地元産の炒った玄米が甘みの中に香ばしさを添える。「三英堂」相伝。

「桂月堂」の「薄小倉」。秘伝の蜜に3日間漬け込んだ大納言小豆を炊き上げ、錦玉を流し込み、窯でじっくりと乾燥させる。菓子文化が浸透した松江の風土の中で生み出された逸品。

三つ目は、不昧公自ら命名したという「菜種の里」。春の菜畑を蝶が飛びかう様を表現したという、鮮やかな黄の落雁で、こちらは老舗「三英堂」相伝の銘菓だ。

さらに、天神町でも最も歴史のある、1809(文化6)年創業の「桂月堂」では、人が目で選んだ“人選び"の蜜漬け大納言を使った「薄小倉」が有名。吟味した極上素材ならではの、上品な味わいだ。

もちろん、茶屋の老舗もある。1884(明治17)年創業「中村茶舗」の初代中村末吉は、日本で初めて電動で抹茶をひく臼を発明した人物としても知られている。中村茶舗では、不昧公が命名した抹茶「中之白」を販売している。不昧公直筆によるその由来が掛け軸にして保存されている。まさに“不昧公好み"の抹茶である。事前に予約すれば、抹茶工場が見学できるほか、お茶請けを持ち込み、不昧流の三畳台目の茶室「松吟庵」で抹茶とともにいただくことが可能。

味わいもさることながら、一つ、また一つと店を訪れるたびに、松江の人々の柔らかさ、優しさが旅の心に染みてくる。これもやはり、茶の湯文化とともに街に受け継がれてきた、不昧公直伝のもてなしなのだろうと、抹茶と菓子をのんびり堪能しながら、妙に納得してしまう。

さらに、天神町でも最も歴史のある、1809(文化6)年創業の「桂月堂」では、人が目で選んだ“人選び"の蜜漬け大納言を使った「薄小倉」が有名。吟味した極上素材ならではの、上品な味わいだ。

もちろん、茶屋の老舗もある。1884(明治17)年創業「中村茶舗」の初代中村末吉は、日本で初めて電動で抹茶をひく臼を発明した人物としても知られている。中村茶舗では、不昧公が命名した抹茶「中之白」を販売している。不昧公直筆によるその由来が掛け軸にして保存されている。まさに“不昧公好み"の抹茶である。事前に予約すれば、抹茶工場が見学できるほか、お茶請けを持ち込み、不昧流の三畳台目の茶室「松吟庵」で抹茶とともにいただくことが可能。

味わいもさることながら、一つ、また一つと店を訪れるたびに、松江の人々の柔らかさ、優しさが旅の心に染みてくる。これもやはり、茶の湯文化とともに街に受け継がれてきた、不昧公直伝のもてなしなのだろうと、抹茶と菓子をのんびり堪能しながら、妙に納得してしまう。