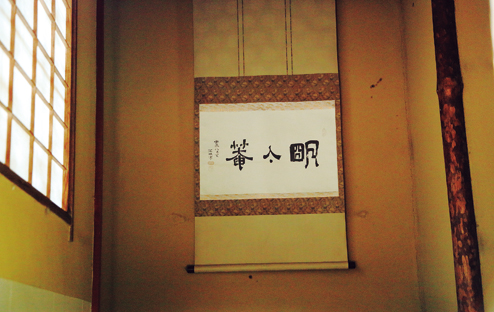

不昧公直筆による「明々庵」の掛け軸。茶室は、奥行きの浅い床の間や、中柱がなく、向こう切りの炉を配するなど軽快なもので、定石に頓着しない不昧公の好みが反映されている。

「客の心になりて亭主せよ。亭主の心になりて客いたせ」

贅沢に走りがちだった当時の茶道を批判し、千利休の侘茶(わびちゃ)に立ち返った、人から人へのもてなしや心の豊かさを何より大切にした不昧公。その精神は、当時、茶道の中心であった武士だけでなく町衆にも浸透し、松江に広く茶文化を行き渡らせた。

晩年の不昧公は、自ら造った茶室で、茶の湯三昧(ざんまい)に過ごしたという。1818(文政元)年、68歳の生涯を終えた不昧公の廟(びょう)は、月照寺(げっしょうじ)境内の松江城の天守閣を望む地に立つ。廟門には公の好物だったという葡萄が透かし彫りにされている。このように街の随所に不昧公の面影が残り、好みを受け継ぐさまざまな文化が息づく松江は、初めてでもどことなく落ち着きと懐かしさを感じさせる。

贅沢に走りがちだった当時の茶道を批判し、千利休の侘茶(わびちゃ)に立ち返った、人から人へのもてなしや心の豊かさを何より大切にした不昧公。その精神は、当時、茶道の中心であった武士だけでなく町衆にも浸透し、松江に広く茶文化を行き渡らせた。

晩年の不昧公は、自ら造った茶室で、茶の湯三昧(ざんまい)に過ごしたという。1818(文政元)年、68歳の生涯を終えた不昧公の廟(びょう)は、月照寺(げっしょうじ)境内の松江城の天守閣を望む地に立つ。廟門には公の好物だったという葡萄が透かし彫りにされている。このように街の随所に不昧公の面影が残り、好みを受け継ぐさまざまな文化が息づく松江は、初めてでもどことなく落ち着きと懐かしさを感じさせる。