コンドルが暁斎に弟子入りしたのは、29歳の時。師弟関係は暁斎が1889(明治22)年に没するまでの8年間にわたった。親子ほども年齢の違うコンドルに対し、暁斎は日本画の基礎から丁寧に教え、外国からの客人ではなく、弟子として熱心に教授したという。一方、暁斎もまたコンドルから多くを学んだ。暁斎は、コンドルから西洋の骨格標本や解剖図をもらう他、西洋画の情報も得ていた。パースの取り方を教わった時は、「これからの絵師には算術が必要だ」と熱く語ったというエピソードも残っている。

晩年の暁斎は、変わらず多く依頼される画業に取り組んでいたようだが、一つ目を引くのは狩野派との「再会」だ。暁斎54歳の時に、かつての修業先である駿河台狩野家の当主、折しも臨終の床にあった狩野洞春秀信に、同家の画法を後世に伝えるよう依頼を受けている。暁斎はそれに応えるべく、木挽町(こびきちょう)狩野家の狩野永悳(えいとく)に弟子入りし、学び直したという。名を成してなお狩野宗家に弟子入りしたことを考えると、反骨心にあふれ自由を愛した暁斎ではあるが、狩野派で修業した経験や身につけた技術に対する恩義、誇り、共感、親しみといった好意的な感情を持ち続けていたことがうかがえる。

暁斎は1889(明治22)年に、その生涯を閉じる。死因は胃ガンであったという。主治医は、ドイツ出身で日本医学界の発展に尽くしたエルビン・フォン・ベルツ。暁斎の周囲にはコンドルやベルツの他にも多くのいわゆる「御雇い外国人」が集っており、暁斎の明るく開放的な性格が見て取れる。彼らは暁斎の才能に敬意を表し、何人もの外国人が「力量の絶頂期にこの世を去ったのが惜しい」と書き残している。当時の59歳は決して短命ではないが、暁斎は外国人からも、絵師としてさらに雄大で重厚な境地に達することを期待されていたのだ。

(上)河鍋暁斎《吉原遊宴図》明治前半 河鍋暁斎記念美術館蔵

幕末の吉原遊郭を描く。男性二人連れの客のうち一人ははしゃぎ、もう一人は冷静。おどける太鼓持ち、すました花魁(おいらん)、抜け目ない遣り手など人物が変化に富む。画中画の達磨(だるま)が同席者のように表情豊かなのが面白い。

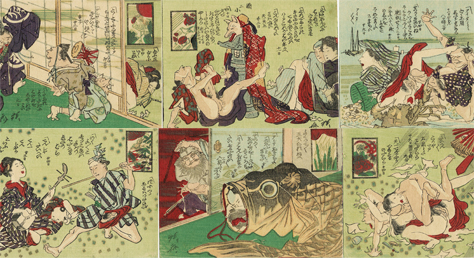

(下)河鍋暁斎《はなごよみ》1870(明治3)年以前 河鍋暁斎記念美術館蔵

12カ月の歳時絵に見立てた春画。5月の端午の節句のこいのぼり、7月の七夕、8月の月見など、おなじみの歳時とともに、男女の営みを滑稽に描く。アクロバティックな動きが笑いを誘う。

幕末の吉原遊郭を描く。男性二人連れの客のうち一人ははしゃぎ、もう一人は冷静。おどける太鼓持ち、すました花魁(おいらん)、抜け目ない遣り手など人物が変化に富む。画中画の達磨(だるま)が同席者のように表情豊かなのが面白い。

(下)河鍋暁斎《はなごよみ》1870(明治3)年以前 河鍋暁斎記念美術館蔵

12カ月の歳時絵に見立てた春画。5月の端午の節句のこいのぼり、7月の七夕、8月の月見など、おなじみの歳時とともに、男女の営みを滑稽に描く。アクロバティックな動きが笑いを誘う。