1. 1936年建造の寸松堂。国登録有形文化財。

2. ハーフティンバースタイルの篠田邸は1933年建造。

3. 1923年建造の日本基督教団鎌倉教会は初期ゴシック的スタイル。

4. 明治末創業の旅館対僊閣。現在の建物は1927年建造。

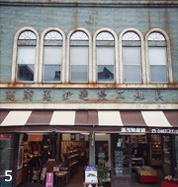

5. 1897年創業の湯浅物産館。外観の「看板建築」が印象的。

6. 秋田県湯沢市で1888年に建造された酒蔵を移築した「結の蔵」。

7. バー「ザ・バンク」(旧横浜興信銀行由比ガ浜出張所)は1927年建造。

8. 神棚や大きな時計が置かれた趣ある対僊閣の入り口。

9. 1924年建造のアーチ橋、東勝寺橋。

2. ハーフティンバースタイルの篠田邸は1933年建造。

3. 1923年建造の日本基督教団鎌倉教会は初期ゴシック的スタイル。

4. 明治末創業の旅館対僊閣。現在の建物は1927年建造。

5. 1897年創業の湯浅物産館。外観の「看板建築」が印象的。

6. 秋田県湯沢市で1888年に建造された酒蔵を移築した「結の蔵」。

7. バー「ザ・バンク」(旧横浜興信銀行由比ガ浜出張所)は1927年建造。

8. 神棚や大きな時計が置かれた趣ある対僊閣の入り口。

9. 1924年建造のアーチ橋、東勝寺橋。

鎌倉の街は、鎌倉幕府と、室町時代に関東支配の拠点として置かれた鎌倉府の時代を通して整えられた。しかし、鎌倉府は幕府と対立して敗れ、衰退する。鎌倉が観光地として注目され始めたのは江戸中期のことで、徳川光圀が『新編鎌倉志』を編んだことも相まって、江戸市民が史跡巡りを楽しむようになった。

近代の鎌倉をつくる契機となったのは、1899年、横須賀線の汽車が開通したことだ。東京からのアクセスが至便となり、温暖な気候はドイツ人医師ベルツ博士、文部省医務局長を務めた長与専斎博士らに保養地として推奨され、日本人と外国人の資産家が競って鎌倉に別荘を建てるようになる。新たな遊興として海水浴も人気を集め、材木座海岸に開業した西洋式のホテルが別荘族の社交場としてにぎわいを見せた。芸術家や文化人にも親しまれ、泉鏡花や島崎藤村、夏目漱石、芥川龍之介などの文豪が集ったのも、長い歴史を背景に持つ鎌倉の文化的な気風を愛したからであろう。

近代の鎌倉をつくる契機となったのは、1899年、横須賀線の汽車が開通したことだ。東京からのアクセスが至便となり、温暖な気候はドイツ人医師ベルツ博士、文部省医務局長を務めた長与専斎博士らに保養地として推奨され、日本人と外国人の資産家が競って鎌倉に別荘を建てるようになる。新たな遊興として海水浴も人気を集め、材木座海岸に開業した西洋式のホテルが別荘族の社交場としてにぎわいを見せた。芸術家や文化人にも親しまれ、泉鏡花や島崎藤村、夏目漱石、芥川龍之介などの文豪が集ったのも、長い歴史を背景に持つ鎌倉の文化的な気風を愛したからであろう。