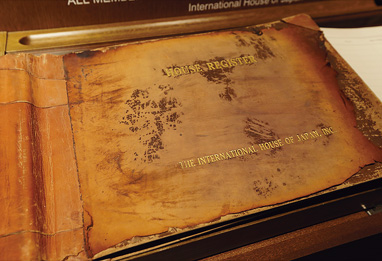

(左)設立以来ここ図書室も、国際的に活躍をする多様な国籍の人々のための知識交流、知識創出の場として、その役割を担ってきた。(右)年季が入った宿泊者リスト。その名を聞けば、誰もが知っている国内外の数々の学者、文化人などが宿泊している。

ここは幕末まで多度津藩(現・香川県丸亀市)の江戸屋敷であった。後に井上馨邸、久邇宮邸、赤星鉄馬邸、岩崎小弥太(三菱財閥四代目総帥)邸と変遷し、戦後は国有地となっていたものを、時の池田勇人大蔵大臣と交渉、払い下げを受けたものだ。

昭和初期に岩崎小弥太が京都の名造園家である七代目・小川治兵衛に依頼した庭園は、江戸初期の名残を留めており、近代庭園の傑作として名高い。この素晴らしい庭園に調和する東館は、1955(昭和30)年に日本の建築界を代表する前川國男、坂倉準三、吉村順三の三氏によるモダニズム様式の共同設計だ。これに1976(昭和51)年に前川國男による新館が完成した。

2005(平成18年)年には耐震構造を含む大改修を行い、建物の外観や庭園は当時のままの状態で保存された。日本建築学界賞など多くの賞を受賞、登録有形文化財にも登録されている。約3000人の会員などを対象とした宿泊施設も備えており、開業当時は「スタディ」と呼ばれる学生寮のようなシングル客室が主だったが、現在は広めのホテル風の客室になっている。

昭和初期に岩崎小弥太が京都の名造園家である七代目・小川治兵衛に依頼した庭園は、江戸初期の名残を留めており、近代庭園の傑作として名高い。この素晴らしい庭園に調和する東館は、1955(昭和30)年に日本の建築界を代表する前川國男、坂倉準三、吉村順三の三氏によるモダニズム様式の共同設計だ。これに1976(昭和51)年に前川國男による新館が完成した。

2005(平成18年)年には耐震構造を含む大改修を行い、建物の外観や庭園は当時のままの状態で保存された。日本建築学界賞など多くの賞を受賞、登録有形文化財にも登録されている。約3000人の会員などを対象とした宿泊施設も備えており、開業当時は「スタディ」と呼ばれる学生寮のようなシングル客室が主だったが、現在は広めのホテル風の客室になっている。