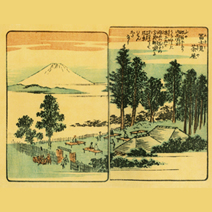

<左>かつては、宮益坂から西の方角に富士山を眺めることができた。<右上>安藤広重 画「絵本江戸土産」から-富士見茶屋(現在の宮益坂、旧宮益坂)国立国会図書館所蔵。<右下>1956年の宮益坂の交差点。

宮益坂の江戸時代の名は、「富士見坂」

宮益坂は、渋谷駅の東口から青山方面へと上る坂。今の姿からは想像できないが、かつては西に下った視界の方に美しい富士山を望むことができ、江戸時代には「富士見坂」と言われていた。安藤広重は、その景観を富士見茶屋として、『絵本江戸土産』に描いてる。――「富士見坂 渋谷宮益町より西に向かひて下る坂を云う。斜に芙蓉の峰に対ふ故に名となす。相模街道の立場にして、茶店酒亭あり、麓の小川に架せる橋をも富士見橋と名づけたり。相州街道の中、坂の数四十八ありとなり。此富士見坂は其首なりといへり。」この文面から当時も多くの人に愛されていた地であったことがわかる。

それまで、その辺りは渋谷新町と言われていたのを、その後に渋谷宮益町と改正したことから1713年以降は宮益坂と言われるようになった。

交通面でも、山手線ができる前から新橋まで行く定期馬車が走り、1885年に山手線が開通するとよりいっそう栄えていった。明治末年にその地位を道玄坂に譲るまで、この界隈の賑わいを支えていた。

古くから渋谷一帯の賑わいを作り、町として発展を続けた親しみの深い地であったことに違いはない。

※参考資料「渋谷の坂」/東京都教育委員会 昭和60年発行

それまで、その辺りは渋谷新町と言われていたのを、その後に渋谷宮益町と改正したことから1713年以降は宮益坂と言われるようになった。

交通面でも、山手線ができる前から新橋まで行く定期馬車が走り、1885年に山手線が開通するとよりいっそう栄えていった。明治末年にその地位を道玄坂に譲るまで、この界隈の賑わいを支えていた。

古くから渋谷一帯の賑わいを作り、町として発展を続けた親しみの深い地であったことに違いはない。

※参考資料「渋谷の坂」/東京都教育委員会 昭和60年発行