1 明治後期の建物で、現在もみそ造りに使われている。水面にこの赤レンガの並倉が美しく映る様は柳川風物の一つ。

2 旧戸島家住宅は、柳川藩で中老職の要職に就いていた吉田兼儔が隠居後の住まいとして建てた。数寄屋風のかやぶき屋根の趣ある建物。

3 北原白秋記念館。白秋は、柳川藩御用達の海産物問屋を営む旧家に生まれた。沖端の生家は母屋だけが残り1969(昭和44)年に復元された。

4 「柳川藩主立花邸 御花」。柳川藩主・立花氏は、明治以降は伯爵となる。藩主別邸を新築し、洋館と和館が並ぶ立花伯爵家住宅が完成した。

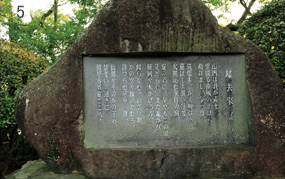

5 生家近くに立つ「帰去来詩碑」。ここで生まれ育った白秋はこの地をこよなく愛し、柳川の風景をつづった詩を数多く残した。

6 御花のすぐ脇にある掘割。庭園「松濤園」へも掘割から水を引き込んでいる。柳川では掘割を利用した作庭が随所に見られる。

2 旧戸島家住宅は、柳川藩で中老職の要職に就いていた吉田兼儔が隠居後の住まいとして建てた。数寄屋風のかやぶき屋根の趣ある建物。

3 北原白秋記念館。白秋は、柳川藩御用達の海産物問屋を営む旧家に生まれた。沖端の生家は母屋だけが残り1969(昭和44)年に復元された。

4 「柳川藩主立花邸 御花」。柳川藩主・立花氏は、明治以降は伯爵となる。藩主別邸を新築し、洋館と和館が並ぶ立花伯爵家住宅が完成した。

5 生家近くに立つ「帰去来詩碑」。ここで生まれ育った白秋はこの地をこよなく愛し、柳川の風景をつづった詩を数多く残した。

6 御花のすぐ脇にある掘割。庭園「松濤園」へも掘割から水を引き込んでいる。柳川では掘割を利用した作庭が随所に見られる。

詩人・北原白秋

明治・大正・昭和と三つの時代を生き、日本の近代文学に偉大な足跡を残した詩人・北原白秋。彼は、1885(明治18)年に柳川藩御用達の海産物問屋を営む旧家に生まれた。16歳の時、実家が大火にあったことに傷つき、白秋は詩歌の創作に熱中したという。1904(明治37)年に早稲田大学に入学し、学業の傍ら詩作に励んだ。1909(明治42)年に第一詩集『邪宗門』を、その2年後に『思ひ出』を発表し、名実ともに詩壇の第一人者となった。白秋が「水郷柳川は、我詩歌の母体である」と述べたというほど、57歳でこの世を去るまで生涯、柳川を愛し、数多くの柳川の風景を詩に残した。

白秋の「帰去来」詩碑を見に行く途中、ちょっと面白いお宮に遭遇した。ひっそりと掘割の中に立つ「矢留大神宮」である。ここの「お手洗い場」には、大きな水門があり、そのまま掘割に続いている。通常のそれとは、全く異なる。説明書きによると、このお手洗い場は、600年以上前の応永時代、平家の落人6人が天照皇大神を御祭神として、この大神宮を造営した時に出来たもの。両側の板張りで脱衣して、川の水で身を清め、大祭日には上下を着て早朝、大神宮に参拝したという。

実はここ沖端には、平家の落人(おちうど)伝説が残る。それは1185年、壇ノ浦で敗れた平家の落人が、肥後路へと逃れたが、源氏の追及が厳しく、落武者6人は、柳川・沖端に移り住み漁業を始めたという話。当時の人々は、平家の高い身分の人たちとして「6人の騎馬武者」の意味で「六騎(ろっきゅう)」と呼んだ。その後、柳川藩に立花宗茂が復帰すると、有明海の「漁業権」を得て活動するようになった。六騎が沖端の漁業の礎を築いたため、この辺りの漁業者のことを「六騎」と呼ぶ。

今もなお、白秋の生家の近くの沖端には、いかにも漁村といった風情が残っている。沖端川にかかる筑紫橋から河口までが沖端漁港で、川の両岸には「ともえ柱」が何本も立ち、多くの漁船が係留されている。その様は、ありそうで意外と遭遇しない光景だろう。ここから有明海へと船が漁に出る沖端漁港では、海苔漁が主だそうだが、宝の海と呼ばれる有明海の魚介類も豊富に取れる。