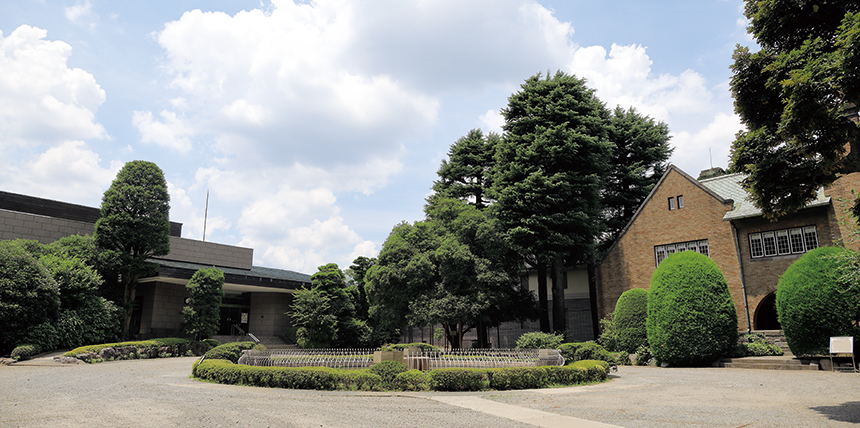

木々が生い茂る丘陵地のてっぺんに並んで立つのが、静嘉堂文庫(右)と静嘉堂文庫美術館。岩﨑彌之助・小彌太により創設された静嘉堂文庫は、当初駿河台の岩崎家邸内、後に高輪邸(現・開東閣)の別館に設けられた。1924(大正13)年に、小彌太が父・彌之助の17回忌に当たり、ジョサイア・コンドル設計の納骨堂のそばに、現在の文庫を建て、図書を収蔵。そして静嘉堂創設100周年となる1992(平成4)年に静嘉堂文庫美術館が開館した。

静嘉堂文庫

静嘉堂文庫美術館

静嘉堂文庫美術館

Photo Chiyoshi Sugawara

Text Nile's NILE

Text Nile's NILE

木々の間を縫って、ゆるい坂道を上った先に、モダンな造りの洋館、静嘉堂文庫と静嘉堂文庫美術館がある。1910(明治43)年から長きにわたり、旧三菱財閥の岩崎家が所有した由緒あるこの土地は、今もなお深い緑に包まれている。

世田谷区岡本―二子玉川駅から北西へ2㎞ほど。そこには、都会とは思えないほどの鬱蒼(うっそう)とした樹林が目の前に現れる。この緑深い丘陵地帯は、岡本静嘉堂緑地と呼ばれ、古くから雄々しい自然が息づいている。

岡本静嘉堂緑地は、立川市、国分寺市、小金井市などから続く10~ 20mの崖である「国分寺崖線」の一角で、多摩川が10万年以上かけて武蔵野台地を削り取ってできたものだ。その直下には、崖線の武蔵野礫層(れきそう)からの湧水(ゆうすい)による野川が流れ、今もなおあちこちから水が湧き出るなど豊かな自然が残されている。そのため、国分寺崖線は「世田谷のみどりの生命線」とも言われている。

もともとこの辺り一帯は、岩﨑家が所有しており、1945(昭和20)年ごろまでは庭園として維持管理がなされていた。その後、人の出入りがなくなり、ほぼ自然状態のままにあったため、手つかずの貴重な自然が残ったという。そして、この岡本静嘉堂緑地に囲まれて立つのが、静嘉堂文庫と静嘉堂文庫美術館だ

岡本静嘉堂緑地は、立川市、国分寺市、小金井市などから続く10~ 20mの崖である「国分寺崖線」の一角で、多摩川が10万年以上かけて武蔵野台地を削り取ってできたものだ。その直下には、崖線の武蔵野礫層(れきそう)からの湧水(ゆうすい)による野川が流れ、今もなおあちこちから水が湧き出るなど豊かな自然が残されている。そのため、国分寺崖線は「世田谷のみどりの生命線」とも言われている。

もともとこの辺り一帯は、岩﨑家が所有しており、1945(昭和20)年ごろまでは庭園として維持管理がなされていた。その後、人の出入りがなくなり、ほぼ自然状態のままにあったため、手つかずの貴重な自然が残ったという。そして、この岡本静嘉堂緑地に囲まれて立つのが、静嘉堂文庫と静嘉堂文庫美術館だ